先週末、家族で京都まで旅行に行ってきました。

お店は日曜日だけが休みなので、出勤メンバーと旅行メンバーとが交代制で

2泊3日の強行日程で行ってきました。

南禅寺、平安神宮、錦通りなどを周り、最終日にやっぱり酒屋ですので、

お酒の神様「松尾大社」へ行ってきました。

酒の神様だけに、大きな徳利がありました。

京都盆地の西一帯を支配していた秦氏により、西暦701年(大宝元年)創建された京都最古の神社で、秦氏に酒造りの技能者が多く見られたことから、室町時代末期頃から「酒造第一祖神」として崇拝されるようになったのだそうです。

入場無料の資料館には昔の酒造用具や酒器が展示されていました。

松尾大社の祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)だそうで、下の掛け軸が大山咋神だと思います。たぶん。。

たくさんの蔵元が酒樽を奉納していて、新潟の蔵は無いかとみていると、ありました。

「鶴齢(かくれい)」です。

帰ってから蔵元の営業の人に聞いてみると、毎年松尾大社にみんなで行ってるのだそうです。

この神社にある「亀の井」という井戸からの湧き水を、お酒の仕込み水に混ぜるてお酒を造ると、酒が腐らないと言われているそうです。

カテゴリー別アーカイブ: 訪問記

鶴齢醸造元・青木酒造さんに行ってきました!

おとといの11月17日に、塩沢にある、鶴齢の醸造元「青木酒造」さんに行ってきました。

今年から鶴齢を取引するようになりまして、今回ご挨拶もかねて、蔵を見学してきました。

11時の約束だったのですが、思ったより早くつきそうになったので、越後川口SAで40分くらい

時間をつぶして、六日町ICから降りて国道17号を少し走り、塩沢駅前の蔵にちょうど10分前に着きました。

蔵のある牧之通りは、最近整備されたようで、とてもきれいな街並みでした。

青木酒造さんのお酒にもある、この牧之(ぼくし)というのは、

江戸後期、雪国越後・魚沼の暮らしを紹介しベストセラーとなった「越後雪譜」を書いた

鈴木牧之のことです。越後雪譜の原版を見せてもらいました。

上の写真のページは、「異獣」という章で、ここに出てくる異獣が、山で道に迷って困っていた人の

おにぎりをもらい、お礼に重たい荷物を代わりに持って、道案内をしてくれたという伝説が

紹介されています。

この「異獣」が、鶴齢の辛口酒「雪男」のラベルの元になっているそうです。

また、雪男の売り上げの一部は山岳遭難防止協議会へ寄付されているそうです。

いろいろと塩沢や青木酒造の歴史をお話ししたあと、蔵内を見学しました。

こちらは酒造りで最も大切な麹をつくる製麹室です。

こちらが発酵中のもろみです。ぷくぷくとガスが出てきています。

これを絞ると美味しいお酒になるんですんでね。

こちらは生酒が保管されている冷蔵?室です。普通の冷蔵よりももっと低い、

-5度の氷温で保管し鮮度を保っています。アルコール分があるため-5度では凍りません。

他にもいろいろと酒造りの詳しい説明を聞くことができました。

知らないことがまだまだあるなあと思い、また自然が相手の酒造りはとても奥が深いと思いました。

最後に牧之通りの蕎麦屋さんでごちそうになり挨拶をしお別れしました。

本当は、蔵の迎えにある、先日オープンしたカフェ「OHGIYA CAFE」に案内してもらう

予定だったそうなのですが、ちょうど定休日でした。残念。

こちらのカフェは青木酒造さんが経営しているお店で、「シオザワッフル」が名物だそうです。

今度行ってみようと思っています。

田友の田植えに行ってきました。

5月10日の日曜日に、純米吟醸酒「田友」の酒米「越淡麗」の田植えイベントに参加してきました。

田友は、高の井酒造「梅の会」の限定のお酒で、その名の通り「田の友」が集うお酒です。

田植え・稲刈り・仕込み・初しぼり祭と年間イベントがあり、お酒造りをお米作りから体験できます。

こちらが高の井酒造の社屋です。

そしてこれが「田友」の原料米の「越淡麗」の稲です。

越淡麗は、新潟の代表的酒米「五百万石」を父に、酒米の王様「山田錦」を母にし、15年の歳月をかけて誕生しました。越淡麗は、大吟醸の高精白にしても割れが少なく、そのお酒は、五百万石と山田錦の良さをあわせ持った、淡麗な中にも柔らかくて、ふくらみがある酒質になります。

久しぶりの田植えです。腰がっ・・・。

昔の人はすべて手で植えていたのかと思うとすごいですね。

植え終わった稲です。

秋の収穫・冬の仕込みと美味しいお酒ができるのが待ち遠しいです。

純米吟醸「田友」についてはこちら。

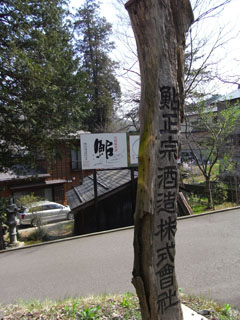

鮎正宗酒造さんに行ってきました!

先週の4月13日に、新潟の南、妙高市(旧新井市)にある

「鮎正宗酒造」さんに行ってきました。

お酒の取り扱いをお願いしていまして、今回、ご挨拶もかねて、蔵を見学してきました。

10時に約束をしてあるので、自宅を8時前に出発し、三条燕ICから北陸自動車道を南に。

上越ICからバイパスを使う予定が、時間が結構危なくなってきたので、上越JCTから上信越自動車道に入り、新井PA内のICから降り、最短ルートで向かいました。

高速降りて、20分ほど走ると、鮎正宗酒造と書かれた看板が見えました。到着!間に合いました!

あたりは山に囲まれ、蔵の裏にはきれいな川が流れています。

環境も景色も最高です。

鮎正宗酒造の飯吉さんにお会いし、ご挨拶。これからどうぞよろしくお願い致します。

その後、蔵内を丁寧に説明していただきました。

かやぶき屋根の母屋が、歴史を感じさせます。しかし蔵内は、最新の技術が揃っています。

そして、あちこちには、きれいな湧き水がこんこんと湧き出ています。この豊富で良質な水から、あのさらりとした軽快な甘口の美味しい酒が造られています。鮎正宗のお酒は、すべて蔵内の湧き水で仕込まれているそうです。

また、説明をして下さる飯吉さんから、実直で真面目な酒造りへの想いが伝わってきます。

この後、お酒をいくつか試飲させていただきました。

(もちろん私は運転があるので香りだけ。私の父が試飲しました)

どれもすごく美味しかったです(父)。入荷するのが楽しみです。

試飲を終えるとお昼になっていて、近くのお蕎麦屋さんへ案内して頂き、

お昼をご馳走になりました。山ゴボウの葉の繊維をつなぎに使っているそうで、コシがありとても美味しかったです。ご馳走様でした。

その後、蔵へ戻り、ご挨拶をしてお別れしました。

豊かな自然と、真面目な酒造りを続ける蔵人。

鮎正宗が長年ずっと地元の方々に愛され続けている所以であると実感しました。